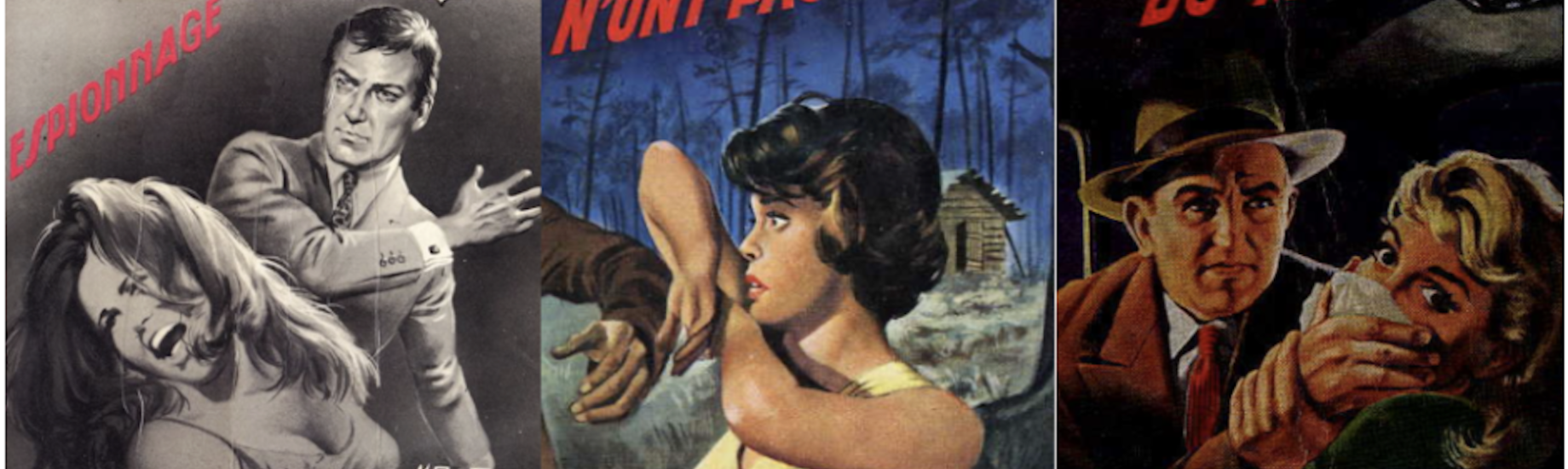

La gifle vient interrompre le discours féminin parce qu’il ne correspondrait pas au souci d’efficacité et d’action imposé par l’intrigue : elle doit mettre fin à l’inanité du personnage féminin (minoré, infantilisé, animalisé, jugé en crise) en même temps qu’elle signifie la domination et le sang-froid du détective ou de l’espion.

Avant la gifle, le discours féminin peut aussi se miner lui-même – stratégie de légitimation de la gifle masculine qui ne ferait que rendre service à un féminin arrivant au point de rupture :

« – Non, ça n’ira pas bien ! (Elle sanglotait dans son fauteuil, incapable de se retenir.) T… tu ne peux pas comprendre. T… tu ne sais pas comment ça se passe, ici. Elle va me mettre à la porte, et j… je ne peux vraiment pas… il faut que j… je…

Je la giflai, sèchement, deux gifles rapides en succession, de la paume et du dos de la main. »

(Jim Thompson, Nuit de fureur, Fleuve Noir, « Engrenage », 1983.)

Les points de suspension obligent à la répétition et, associés aux formes négatives, closent avant la fin de la phrase le discours d’un personnage ânonnant. La parenthèse renforce cet effet avec la négation « incapable de se retenir » : la narration vient interrompre elle-même le discours, pour commenter l’échec féminin à faire avancer l’intrigue. Dans un récit qui valorise la maîtrise de soi, cette incapacité est violemment sanctionnée – notons que l’homme qui gifle ici est maître de lui, et que la gifle semble un choix pragmatique, et non une réponse émotionnelle. La gifle devient même parfois un remède :

« – Non, il est mort, dit-elle, c’est le seul homme que j’ai aimé, le seul homme avec qui j’ai couché, nous étions amants, écoutez, nous étions amants et je ne le regrette pas parce que nous nous aimions, nous nous aimions, et à chaque fois c’était plus beau, oh mon Dieu, je voudrais être morte aussi…

Ses yeux étaient fixes, hagards ; des bulles de salive éclataient aux coins de sa bouche. Je la giflai, sans ménagement, assez fort pour lui retourner la tête et faire rougir sa joue. »

(Bill Pronzini, Où es-tu, militaire ?, Gallimard, « Série Noire », 1974.)

Le discours tenu par le personnage féminin est plein de répétitions signalant son incohérence, et il est marqué par une affectivité proche de l’hystérie, telle que définie par une médecine sexiste – l’interjection « Oh mon Dieu » suivie du vœu de mort. Les points de suspension révèlent aussi qu’il s’est définitivement enrayé. Les « bulles de salive », les yeux « hagards », peignent à grands traits un tableau clinique auquel la gifle vient remédier.

Le personnage féminin est ainsi minimisé, tant dans son discours que dans sa capacité à interagir à égalité avec le personnage masculin, et dans son érotisation : la femme fatale élégante et mystérieuse se transforme en hystérique dépenaillée (sans cesser parfois d’être sexualisée). La critique de cinéma et réalisatrice Laura Mulvey a d’ailleurs théorisé le « male gaze », ce « regard masculin » qui place le désir de domination de l’homme au centre du récit, à partir d’œuvres cinématographiques contemporaines de ces récits.